Kalimat yang saya sendiri lupa siapa yang mengutarakan itu selalu terngiang di kepala terutama saat mendatangi sebuah pameran seni (entah seni lukis, kriya, fotografi, atau bahkan saat konser musik!). Tulisan ini merupakan sedikit cerita mengenai pengalaman dan pengamatan saya saat mengunjungi ArtJog, salah satu event seni besar di Yogyakarta, khususnya dalam ArtJog edisi 2018 dan 2019.

Dari kedua edisi ArtJog yang saya datangi tersebut terlihat bahwa mayoritas karya yang dipamerkan mengedepankan pengalaman interaktif konsumen seni yang hadir. Hal ini terlihat dari kebijakan yang memperbolehkan para tamu untuk mengambil foto, serta banyaknya karya yang boleh disentuh untuk menyajikan pengalaman yang berbeda. Salah satu kawan saya yang aktif di skena seni Yogyakarta mengungkapkan bahwa memang arah pameran akhir-akhir ini menyajikan konsep “wahana”. Maksudnya, di pameran ArtJog tersebut satu karya seni dapat dipamerkan di salah satu bilik khusus, sehingga pengunjung dapat mendapatkan pengalaman yang unik saat memasuki bilik-bilik tertentu.

Pengalaman bilik-bilik tersebut langsung mengingatkan saya pada pengalaman rumah hantu di Sekaten (Pasar Malam Yogyakarta). Kita bisa membayangkan apabila masuk ke wahana rumah hantu, penataan lampu jelas dibikin minimalis (bahkan gelap gulita), terdapat aroma menyan yang ketara, ambience yang mencekam, yang mendorong kita terus menebak-nebak dedemit macam apakah yang bakal nongol. Pengalaman ini dapat dibandingkan dengan salah satu bilik di ArtJog 2019 yang menampilkan karya seni dari Etza Meisyara dengan judul “Garam di Laut Asam di Gunung Bertemu dengan Belanga Juga”. Dalam bilik tersebut pengunjung disajikan aroma aneh kombinasi garam dan tembaga, serta suara yang bikin merinidng hasil gesekan mesin dan garam yang ditata di atas piringan yang juga terbuat dari baja. Dari perbandingan tersebut muncul sensasi yang mirip, yakni sense of dread dan ambiguity yang dihasilkan dari ketidaktahuan pengunjung terhadap “makhluk” apa yang bakal ditemui di bilik tersebut.

Walaupun begitu, pembandingan nyeleneh tersebut bukan berarti pameran seni ArtJog itu jelek lho ya. Bisa saja cara tersebut dilihat sebagai salah satu cara supaya skena seni di Yogyakarta lebih hidup dan lebih mudah dicerna oleh kalangan awam. Eh… tetapi kalau niatnya begitu, kenapa ya tarif masuknya meningkat? Dari yang awalnya gratis, menjadi 25.000 rupiah, hingga sekarang mencapai 50.000 rupiah.

Hmmm…mungkin kita bisa menengok papan sponsor yang ada di pintu masuk galerinya. Apabila kita cermati, salah satu sponsor dari pemerintah adalah BEKRAF (Badan Ekonomi Kreatif), Dinas Kebudayaan, dan Dinas Pariwisata Yogyakarta. Nah…BeKraf tercantum di sana karena ceritanya lagi galak-galaknya meningkatkan revenue negara dari segi ekonomi kreatif. Lalu kalau dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisatanya? Nah kedua Lembaga pemerintah daerah tersebut juga lagi galak-galaknya memajukan ekonomi pariwisata Yogyakarta, tentunya dari segi produk yang kreatif. Harapannya ArtJog ini menjadi salah satu motivasi wisatawan domestik dan mancanegara mengunjungi provinsi yang istimewa ini.

Jadi menjadi menarik apabila kita hubungkan dengan kalender event bertemakan seni dan kebudayaan di Yogyakarta, bulan Juni-Juli ada FKY (Festival Kebudayaan Yogyakarta), lalu ada Pasar Kangen, pada bulan Agustus ada ArtJog, lalu bulan September ada Biennale. Jadi mungkin memang aspek kesenian dan kebudayaan Yogyakarta terus menerus diangkat sehingga konsep Yogyakarta Kota Budaya, atau Kota Seniman menjadi strategi marketing untuk menambah pemasukan pemerintah daerah dan negara.

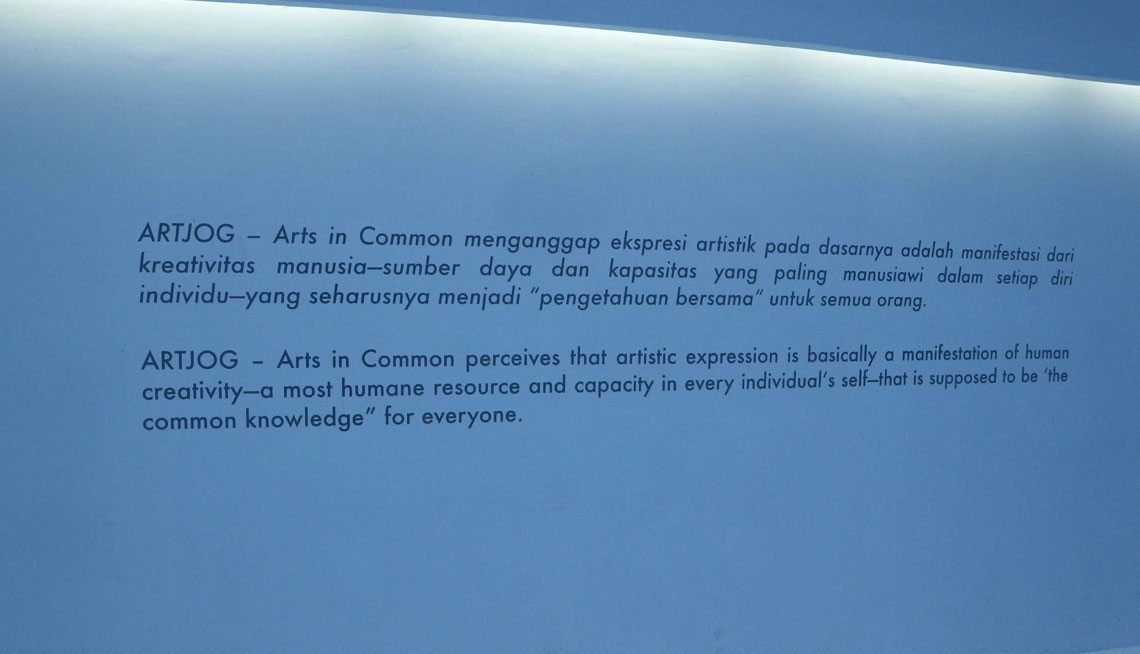

Memang pada akhirnya agak bingung juga melihat tema ArtJog 2019, yakni Arts in Common, karena saya bingung karya seni (Arts) yang berangkat dari keseharian (common) ini justru melupakan konsumen seni yang benar-benar common (masyarakat umum), karena pengunjung harus merogoh duit yang cukup banyak supaya dapat menikmati sajian seni tersebut. Fakta tersebut jadi agak sumbang apabila dibenturkan dengan hiasan dinding di lorong masuk yang bertuliskan tema ArtJog beserta penjelasannya – ditulis dalam dua Bahasa – yang berbunyi,

“Arts in Common menganggap ekspresi artistik pada dasarnya adalah manifestasi dari kreativitas manusia-sumber daya dan kapasitas yang paling manusiawi dalam setiap diri individu-yang seharusnya menjadi ‘pengetahuan bersama’ untuk semua orang.”

Pada akhirnya, menurut saya (ini menurut saya lho yaa… boleh setuju, boleh tidak. Boleh marah, boleh ketawa) apa yang dihadirkan ArtJog pada edisi 2019 ini justru menghadirkan sikap eksotisme yang ujung-ujungnya mirip dengan romantisme kaum penjajah dalam melihat rakyat pribumi Hindia-Belanda, atau Ong Hok Ham sebut dengan Mooi Indie (istilah dalam karya seni era kolonial yang merujuk pada imajinasi kaum penjajah mengenai alam Hindia-Belanda yang Indah/cantik/molek).

Jadi, angan-angan “…menjadi ‘pengetahuan Bersama’ untuk semua orang”, dapat saya baca menjadi “pengetahuan bersama” yang dikomodifikasi, dirampas, dimonopoli, dan dijual demi kepentingan elitis. Nah… jadinya kok nggak “manusiawi” ya? Tetapi, sekali lagi, hal itu tidak menjadi masalah, karena pada akhirnya kontribusi seniman dan pegiat seni di ArtJog dapat dipandang sebagai (re)aksi dari fenomena-fenomena yang ada di masyarakat yang memang hanya dipahami oleh para seniman dan pegiat seni tersebut.

Lantas bagaimana akhirnya? Apakah ArtJog dapat dilihat sebagai platform ekslusif dengan selimut inklusif? Atau cukup dilihat sebagai agenda hiburan kebudayaan dan kesenian yang berkontribusi pada perekonomian daerah? Terserah kamu saja, kalau senang ya silakan, kalau tidak senang ya cari hiburan seni di tempat lain. Selamat Berbudaya!

Penulis: Hugo S. Prabangkara

Editor: Fik