Dulu waktu awal-awal kerja di daerah Cikini, gue tinggal jalan sedikit ke Jalan Surabaya kalau lagi bosen. Duduk saja di sana, nongkrong di toko-toko yang penjaganya gua kenal. Ngobrak-ngabrik keranjang piringan hitam. Sekali pulang bawa 5-10 biji. Iseng aja. Orang harga satunya cuma Rp 3.000.

Mau ngakak rasanya, tapi mulut cuma nganga. Soalnya waktu ngobrol sama kolektor satu itu, harga piringan hitam second udah di kisaran Rp 150.000 ke atas. Minimal. Kecuali yang model-model waltz, atau musik-musik latar yang kurang menarik untuk dikoleksi.

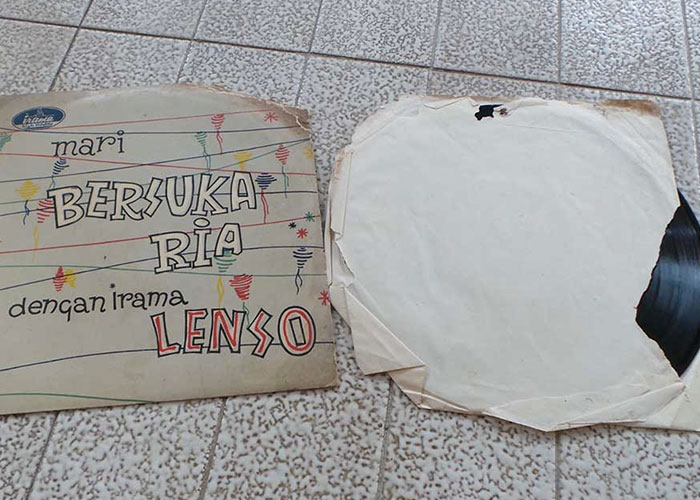

Cuma enggak kebayang kalau tahu-tahu di sana ada OST More yang musiknya cukup eksperimental dan digarap Pink Floyd, atau piringan hitam Indonesia semacam trio jazz Marihot, sama satu lagi, Bersuka Ria dengan Irama Lenso.

Bersuka Ria dengan Irama Lenso. Nama album ini panjang, dan cerita di belakangnya yang juga lumayan panjang. Apalagi waktu kali pertama nemu rekaman ini di YouTube. Hebat sih bisa ada yang upload di YouTube. Artinya album ini penting banget, meski bentuk lagunya secara model udah lewat berdekade-dekade.

Tapi kalau ngomongin musik di era 1960-an seperti Bersuka Ria dengan Irama Lenso, sebenarnya daya tariknya bisa dibilang sudah "dipanasin", dipicu atau dibibit, dari soundtrack film Gie, yang di dalamnya ada Nurlela dari Bing Slamet tahun 2005, lalu Pergi Tanpa Pesan di film Berbagi Suami (2006), di samping grup-grup seperti White Shoes & The Couples Company dan Sore.

Soalnya enggak lama setelah itu, di kisaran 2000 akhir, entah dari mana, kayak tahu-tahu banyak anak hipster punya energi besar buat gali segala sesuatu yang berbau Indonesia, termasuk era Indonesia lama (baca: golden era), dan mungkin baru tahu juga soal kualitasnya.

Ada kopi, craft, sampai juga piringan-piringan hitam Indonesia yang langsung atau enggak langsung di dalamnya terbenam cerita sejarah. Termasuk pula waktu dengar album ini yang saat itu di YouTube masih sepotong-sepotong per lagu.

Lagu yang pertama didengar adalah Bersuka Ria. Petikan gitar jazz masuk menjadi intro dengan iringan ketukan lenso. Lalu masuk nyanyian "Mari kita bergembira. Sukaria bersama. Hilangkan sedih dan duka. Mari nyanyi bersama. Lenyapkan duka lara. Bergembira semua. La-la-laa… La-la… La-laaaaa-la….. Mari bersuka ria."

Bing Slamet, Rita Zahara, Titiek Puspa, dan Nien Lesmana. Nama-nama legendaris semua kumpul jadi satu di lagu itu, dan rupanya petikan gitar jazz yang membuka lagu tadi datangnya dari "the father of Indonesian jazz", Jack Lesmana, suami Nien, orang tua Indra Lesmana.

Mungkin ini memori purba, atau entah karena memang masih ada yang tersisa, musik ini kayak ngegenapin sebuah rekaman masa yang masih bisa dilihat di rumah-rumah tua seputar Menteng, Jakarta Pusat. Bus-bus kaleng yang cuma bisa dilihat di film-film lawas. Plus masa-masa waktu orang-orang Indonesia lumrah dan aman untuk tegur sapa meski enggak kenal. Masa-masa waktu semuanya kelihatannya masih simpel, sederhana.

Dengar lagu yang ternyata dikarang oleh Presiden Pertama Soekarno ini rasanya jadi gembira betulan. Mungkin karena yang terdengar terasa sebegitu akrabnya. Mungkin lawasnya bukan berbalut rock & roll, melainkan lenso, yang ke-Indonesia-Indonesia-an.

Waktu itu yang terpikir adalah betapa gilanya kalau piringan hitam dari tahun 1965 ini benar-benar ada di depan mata, bisa diraba langsung karena dipegang di tangan. Impulsif sekali. Apalagi waktu dengar si kolektor super-lucky tadi cuma bayar sekian ribu rupiah setelah menemukan album ini di Jalan Surabaya.

Perburuan lantas dimulai. Tidak terpikir untuk datang ke Jalan Surabaya atau toko piringan hitam bekas lainnya karena harga dan tawar-menawarnya pasti pelik. Toh yang di sana juga sudah dikuras habis karena sedang tren. Startnya tidak jauh-jauh, cukup dari dunia online, tempat banyak orang punya toko barang lawas.

Perburuan itu salah satunya berujung di kisaran Harmoni, masih di Jakarta. Ada seorang akuntan yang ingin melepas koleksinya ini dalam kondisi tidak begitu bagus. Sampul albumnya sudah sobek di ujung, dan sampulnya sendiri nyaris merekah, andai tidak diikat isolasi coklat.

Rp 200.000 tidak bisa kurang. Uang lantas ditransfer, dan paket kiriman bersampul coklat akhirnya sampai di rumah beberapa hari setelahnya.

Setelah bungkus dibuka.... bau itu. Beuh. Apek. Bagian kertas di sampulnya terasa berbeda dengan kertas-kertas zaman sekarang. Lalu piringan hitam secara hati-hati ditarik keluar, dan terasa lebih tebal dan kaku dibanding piringan hitam biasa.

Ukurannya pun ternyata 10 inci, lebih kecil dari ukuran umum 12 inci. Lalu turntable dinyalakan, dan akhirnya jarumnya hinggap di piringan hitam yang sudah lama ditunggu-tunggu ini. Finalnya, lantunan yang sama di track pertama itu keluar. "Mari kita bergembira. Sukaria bersama..." Rasanya? Emosional sekali.

Di balik renyah suaranya karena medium piringan hitam dan orang-orang yang menghampiri kamar lalu ikut-ikutan semringah pas mendengarnya, terbayang bagaimana para musisi legendaris tadi beraksi di studio rekaman. Mungkin juga ada momen Jack duduk semeja Soekarno, mungkin di bangku model jengki berbalut kulit, dan berdiskusi misalnya pembagian suara untuk bagian “La-la-laa… La-la… La-laaaa-la….”, sampai akhirnya bagian belakang kemasan album dibubuhi "Saja restui. Setudju diedarkan Soekarno 14/4 "65".

Sampai saat ini, momen-momen di balik proses album itu masih sebatas dibayangin doang karena cerita bersejarah versi lengkapnya belum begitu terdengar atau dituliskan. Hal yang paling mungkin adalah rangkuman bacaan kritikus musik almarhum Denny Sakrie, yang bilang album ini bagian dari politik kesenian anti-Barat Soekarno pada masanya.

Di tahun 1950-an, larangan memutar lagu Barat (saat itu diistilahkan ngak-ngik-ngok) berlaku di Stasiun RRI. Namun yang terdorong kemudian, banyak musisi lokal secara kreatif mengombinasikan unsur daerah (tradisional) dengan unsur musik rock and roll, bahkan yang spesifik menjadi psychedelic hingga paduan gitar-gitar (yang kemudian oleh kritikus Barat diistilahkan) fuzzy.

Kembali ke Irama Lenso, tangan Jack membuat album ini menjadi jazzy, classy, termasuk ketika mengomposisikan lagu tataran Sunda Euis, dengan isian-isian petikan minornya.

Piringan ini masih berputar sampai empat lagu di sisi pertama. Lalu piringan diangkat dan dibalik untuk mendengarkan lagu-lagu di putaran kedua.

Sesuai tulisan di keterangan sampul, lagu pertama di sisi kedua adalah Genjer-Genjer. Bulu kuduk pun meremang. Ingat cerita-cerita komunis, PKI, yang dulu terlalu sering diputar di TV.

Berbeda dengan versi Lilis Suryani, komposisi untuk Genjer-Genjer di album ini tidak setajam itu, tetapi cukup bikin hanyut dengan bentuk simpelnya.

"Wah lo punya album itu. Dulu orang takut banget. Buat bawa-bawa piringan hitamnya aja orang pakai sembunyi-sembunyi," ujar seorang kenalan yang pada masa kuliahnya mengalami momen-momen larangan semacam itu setelah pergantian rezim. Tidak akan aneh jika album itu disebut politis karena masuk pula lirik-lirik semacam “Indonesia anti-nekolim (neo-kolonialisme)”.

Dia menceritakan hal tersebut sambil sumringah karena tahu kemudian bukan cuma satu album, tapi ada dua album yang masuk di koleksi saya. Satu lagi dari Surabaya, bukan Jalan Surabaya.

Seorang fotografer di kota Jawa Timur itu melepas koleksi piringan-piringan hitam Indonesia-nya. Album Irama Lenso itu saya beli bersama satu album Indonesia ukuran kecil 7 inci yang sepertinya diperbaiki sejak lama karena pelapis tambahannya adalah sobekan komik dari koran era 1960-an juga.

Irama Lenso kali ini kondisinya agak mendingan. Tidak ada sobek, dan piringannya masih lebih bagus dari sebelumnya. Harganya juga lebih murah.

Kalau lihat-lihat toko online sekarang, ngeri juga harga album ini di pasaran. Seenggaknya ada penjual yang menempatkan angka Rp 4,5 juta. Harga yang bikin geleng kepala, dan pastinya memburu kegilaan dan ke-impulsif-an seseorang. hehehe.

Tapi juga ada rasa syukur sih di baliknya. Artinya karya berkualitas dari Indonesia itu sebegitu berharganya, mengingat ini merupakan sejarah yang tersisa. Sebuah “artefak” yang bisa disimpan di rumah, bahkan didengarkan langsung ke telinga.

Penulis: Wahyu Harjanto

Editor: Fik